兵庫県の西宮市の熊野神社の境内には、算学神社があります。

算学神社の由縁は、和算を築いた毛利重能氏を祀っていることにあります。

算學神社

兵庫県西宮市

算学神社がある熊野神社は、JR甲子園口から歩いて10分ほどの場所にあります。

境内には、学業成就や合格祈願などを願う絵馬がたくさん掲げられていました。

熊野神社の右手に、算学神社は鎮座しています。

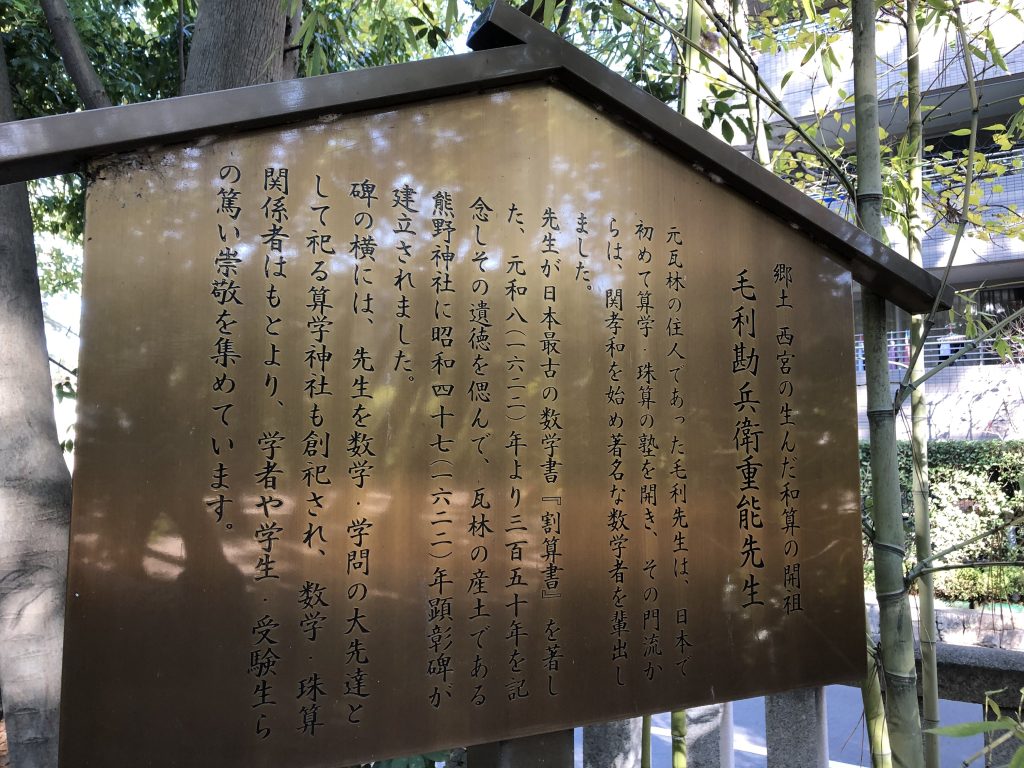

毛利勘兵衛重能先生

算学神社には、毛利重能さんという方が祀られています。

毛利勘兵衛重能(もうりかんべえしげよし)氏について、ご紹介いたします。

毛利重能氏は、多くの和算家を指導し、和算の太祖と呼ばれる方です。

境内の案内によると、毛利重能氏は豊富秀吉公に仕えて明国に留学し、のちに『割算書(わりざんしょ)』という書物を執筆したそうです。

その後、京都に和算・珠算塾を開き、偉大な和算家たちを輩出しました。

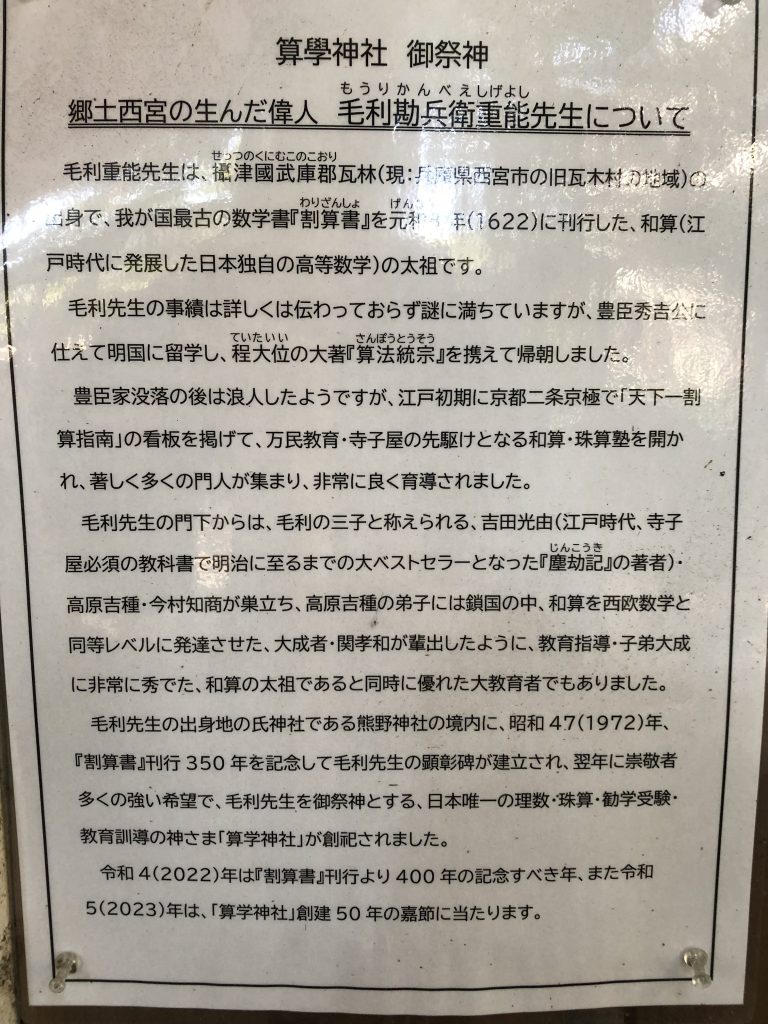

毛利重能先生は、攝津國武庫郡瓦林の身で、我が国最古の数学書『割算書(わりざんしょ)』を元和8年(1622)に刊行した、和算の太祖です。

毛利先生の事績は詳しくは伝わっておらず謎に満ちていますが、豊臣秀吉公に仕えて明国に留学し、程大位(ていたいい)の大著『算法統宗』を携えて帰朝しました。

豊臣家没落の後は浪人したようですが、江戸初期に京都二条京極で「天下一割算指南」の看板を掲げて、万民教育・寺子屋の先駆けとなる和算・珠算塾を開かれ、著しく多くの門人が集まり、非常に良く育導されました。

毛利先生の門下からは、毛利の三子と称えられる、吉田光由・高原吉種・今村知商が巣立ち、高原吉種の弟子には鎖国の中、和算を西欧数学と同等レベルに発達させた、大成者・関孝和が輩出したように、教育指導・子弟大成に非常に秀でた、和算の太祖であると同時に優れた大教育者でもありました。

毛利先生の出身地の氏神社である熊野神社の境内に、昭和47(1972)年、『割算書』行 350年を記念して毛利先生の頭常碑が建立され、翌年に崇敬者多くの強い希望で、毛利先生を祭神とする、日本唯一の理数・珠算・勧学受験・教育訓導の神さま「算学神社」が創祀されました。

「算學神社 御祭神 郷土西宮の生んだ偉人 毛利勘兵衛重能先生について」(熊野神社境内資料)

郷土西宮の生んだ偉人 毛利勘兵衛重能先生について(熊野神社境内資料)

私たち

毛利重能先生が指導された和算・珠算塾が日本の数学を大きく発展させました。

過去の数学の発展の上に、私たちの文化・数学教育は成り立っています。

ここに来れば、日本の数学の源流に想いを偲ばせることができます。

あなたの数学に対する気持ちが変わるかもしれません。

和算顕彰碑

GoogleMaps

風が吹いていたので、オールOKです!

≪…算額…≫から、数の言葉ヒフミヨ(1234)の自然数を大和言葉の【ひ・ふ・み・よ・い・む・な・や・こ・と】の平面(√ 2次元)からの送り返しモノとして眺め(『HHNI眺望』す)るとオモシロそうだ・・・

高見神社(北九州市八幡東区)の算額の[ √7 ]から、全て(∀)の [ √1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9 √10 ]の[シンタックス](算数 数学)と[セマンティックス](国語)を想う・・・

8月8日に「そろばん祭り」からこんな記事を見つける。

「春の川を隔てて 男女哉 漱石」の句碑に山口昌哉氏が関わている。山口昌哉氏は、【カオス】の研究者なので数の言葉ヒフミヨ(1234)を十進法の基における西洋数学の成果の符号(e i π ∞)の数学からの送りモノとしてカオスな【1】【0】の役割をチョット数学共同体からパラダイムシフトして眺めたい。

漱石の「草枕」は、文学的な眺めからの数学の教科書だ。

句碑の本句取りから、

銭(数)の川を 隔てて 膠鏘音

(がま口の 閉じ開けごとに 膠鏘(きゅうそう)音)

月日をそろばん(4、1)のパチパチ(8,8)から漱石忌(12,9)へ

8,8と隔て弾き漱石忌

8月8日は、そろばんの日でがま口の日・・・

ヒフミヨの日も潜ませたい。

数の言葉ヒフミヨ(1234)の風景は、3冊の絵本で・・・

絵本「哲学してみる」

絵本「わのくにのひふみよ」

絵本「もろはのつるぎ」