- 目次

- 導入

- 基礎

- 具体例

- まとめ

【導入】Pythonを使おう

Pythonとは(Pythonの紹介)

プログラミング言語のPython(パイソン)についての紹介ブログです。

なにかプログラミングを始めたいけど、さっぱりイメージが湧かない方にオススメのブログです。

Pythonを身に着けることで実現できること(の成功例)と、Pythonの特徴を書きました。

Pythonって何だ?

Pythonという言葉の意味

Python(パイソン)とは、そもそも「ニシキヘビ」という意味です。

この画像はニシキヘビ?

なんでPython(ニシキヘビ)という単語を使ったのかは、開発者に会えたら聞いてみるとして、このブログではPythonの特徴を知っていきましょう。

今回お話しすることは、蛇の話ではなく、プログラミング言語としてのPythonのことです。

なんか「Python」がスラスラ出来たらカッコいいですね!

まずは、「Python」を学ぶことで何が実現できるのか知りたいと思います。

Pythonで開発された有名なもの

Pythonで開発されたものを挙げていきます。有名なものもPythonで開発されています。

Pepper(ペッパー君)

ソフトバンクのペッパー君というAIロボットはPythonで開発されています。

もうPepper( #ペッパー )とお話してみましたか?一度会った方もまた会いに行ってみてくださいね。次に会うときには別人…いや、別ロボットのように成長しているかもしれませんよ♪ #PepperRobot #softbank pic.twitter.com/uf8GndPlRN

— SoftBank (@SoftBank) August 9, 2014

握手したことありますか?

Googleの検索エンジン

Googleの検索エンジンはPythonで開発されています。

よく使いますか?

YouTubeのアプリケーション

YouTubeのWebアプリケーションはPythonで開発されています。

毎日見ていますか?

Instagram(インスタグラム)

インスタというアプリケーションはPythonによって開発されています。

インスタ映え気にしていますか?

Dropbox

Work faster and get organized. Automate and save time. Manage it all from one place—Dropbox. https://t.co/hrhbNei9jf pic.twitter.com/M6oEeZp5rz

— Dropbox (@Dropbox) November 2, 2021

あなたは仕事で使っていますか?

TheNewYorkTimesのウェブサイト

The New York TimesのウェブサイトもPythonで作成されているようです。

下のリンクを開いてみてください。

Live news, investigations, opinion, photos and video by the journalists of The New York Times from more than 150 countries around the world. Subscribe for cove…

The New York Timesのサイトを初めて開いた人は、手を挙げてください。

Pythonを使う

Pythonの特徴

プログラミング言語のPythonの特徴は様々あります。

ここでは、Wikipediaに掲載されていた特徴を引用します。

Pythonには、読みやすく、それでいて効率もよいコードをなるべく簡単に書けるようにするという思想が浸透しており、Pythonコミュニティでも単純で簡潔なコードをよしとする傾向が強い。

Pythonの本体は、ユーザがいつも必要とする最小限の機能のみを提供する。基本機能以外の専門機能や拡張プログラムはインターネット上にライブラリとして提供されており、別途ダウンロードして保存し、必要なツールはこのツールキットからその都度呼び出して使用する。

~[中略]~

機械学習やAI開発、自動化ツールの作成やスクレイピングも可能な言語である。

Wikipediaから「Python」の#特徴(2021.01.24アクセス)

そして、実はPythonは、ほかのプログラミング言語と比べて一番人気です。

次のサイト(PYPL PopularitY of Programming Language)を開いてみてください。プログラミング言語人気ランキングで、Pythonが第一位になっています。

PYPL PopularitY of Programming Language index

PYPL popularity of programming language

Pythonは、使いやすくて、AI関連の開発に強く、ほかにも様々な開発ができる、といった印象が持てます。

Pythonを簡単に始める方法

Pythonというプログラミング言語を知りました。でも、「知っているだけ」ではなく、実際に自分でやってみたいですよね。

Pythonは誰でも簡単に始めることができます。

「自分でやるまでの準備が大変そうー」

と思う気持ちわかります。

でも、簡単に行う方法があります。

Google ColaboratoryというGoogleの提供するアプリを利用すれば、Pythonを誰でも無料で始めることができます。

【Python初心者用】Google Colaboratoryの紹介

Google Colaboratory(グーグルコラボラトリー)というGoogleの提供するアプリを紹介します。 このブログでは、Pythonでプログラミング(の勉強)を開始するための最短経…

デスクトップアプリを開発する場合、Google Colaboratoryでは「tkinter」という機能が使えません。その場合は、Anaconda等を利用しましょう。

このブログを最後まで、ご覧くださり、ありがとうございます。

Google Colaboratoryの紹介・導入

Google Colaboratory(グーグルコラボラトリー)というGoogleの提供するアプリを紹介します。

このブログでは、Pythonでプログラミング(の勉強)を開始するための最短経路を紹介します!

※Google Colaboratoryは、Pythonをすぐに開始できて、高性能なアイテムです。

目次

Google Colaboratoryを開始する

Google Colaboratoryの利用に必要なもの

今回紹介するGoogle Colaboratoryは誰でも無料で利用できます。

Colaboratoryを利用をするために必要なものは、次のものだけです。

Google アカウント(Gmailのアカウントのこと)

もちろん、ネット環境やパソコン/タブレットは必要です。

ただ、簡単にまとめるとネット検索ができればOKです!

ブラウザは、Google Chromeを利用することが最善かと思います。でも、他のブラウザでも利用できます。

Google Colaboratoryを開始する

開始までの手順は次の通りです。

Googleの他のサービスと同じ手順("いつも通り")で進んでください。

以下、実際にログインするまで解説します。

Google Colaboratoryにログイン

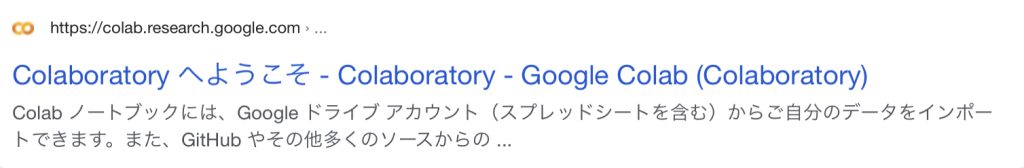

次のリンクから、Coraboratoryのログイン画面に進みます。

→ Colaboratoryへようこそ - Colaboratory - Google Colab ...

ネット検索で「Google Colaboratory」と入力しても、すぐに検索できます。

以下、説明は全てiPadの画面で行います。パソコンの画面でも(ほぼ)同様ですので、参考にしてください。

Googleアカウントを入力する

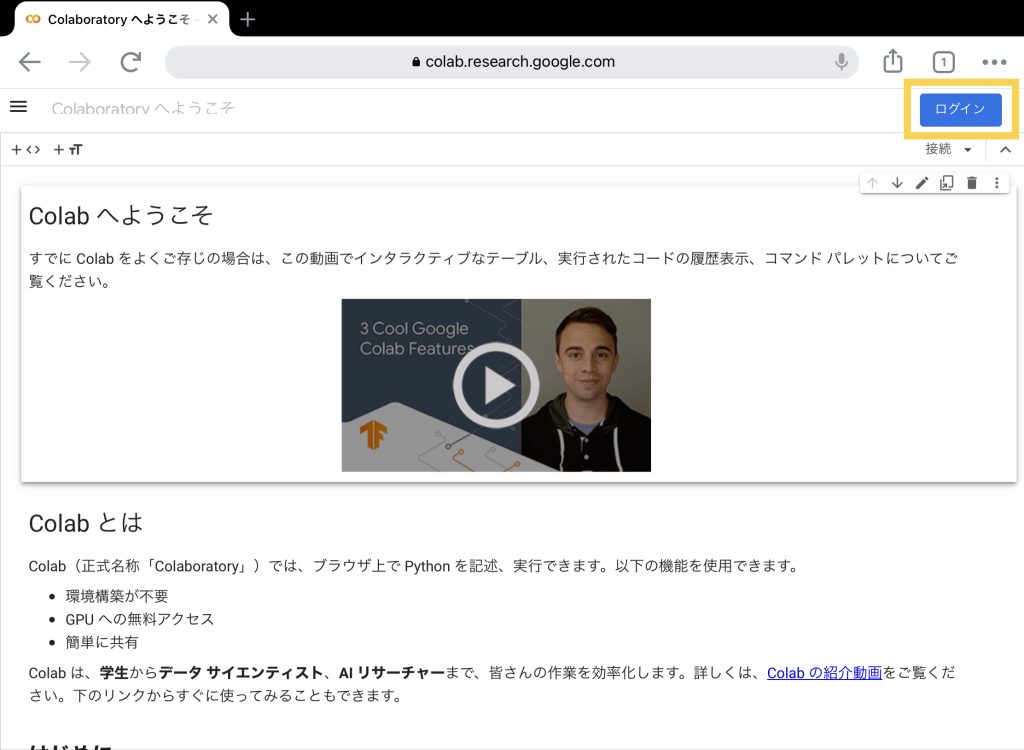

Google Colaboratoryを開くと、Pythonのコードを入力できるシートが現れます。

この画面の右上に「ログイン」ボタンがあります。

押してみましょう。

Googleアカウントの入力画面が現れます。メールアドレスやパスワードなど必要事項を入力しましょう。

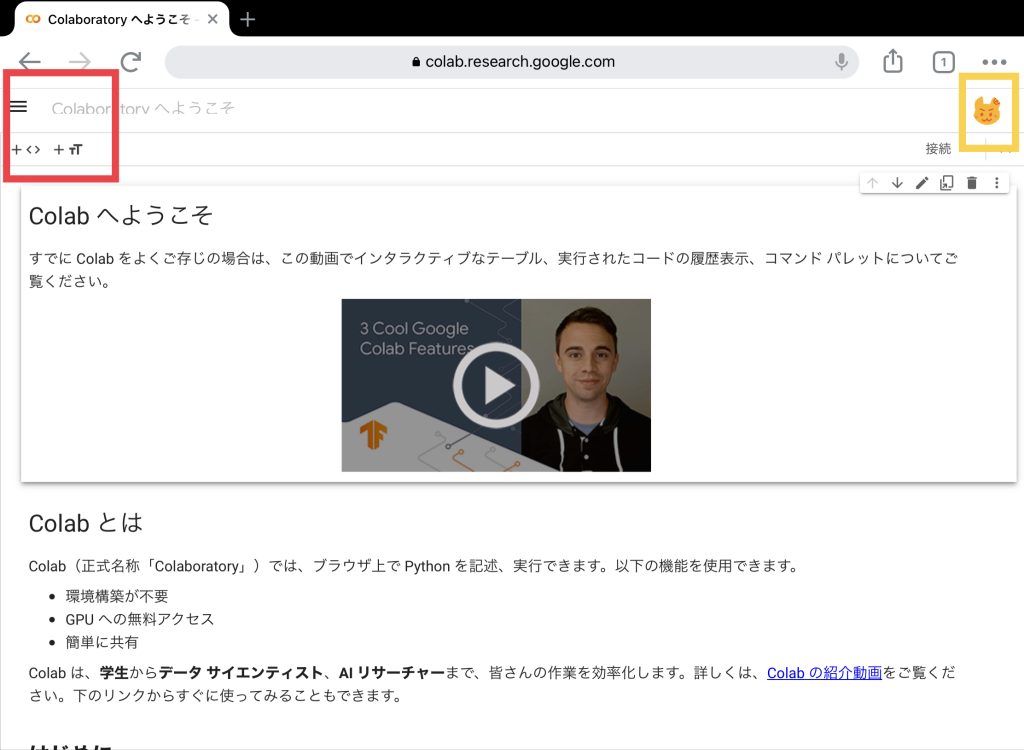

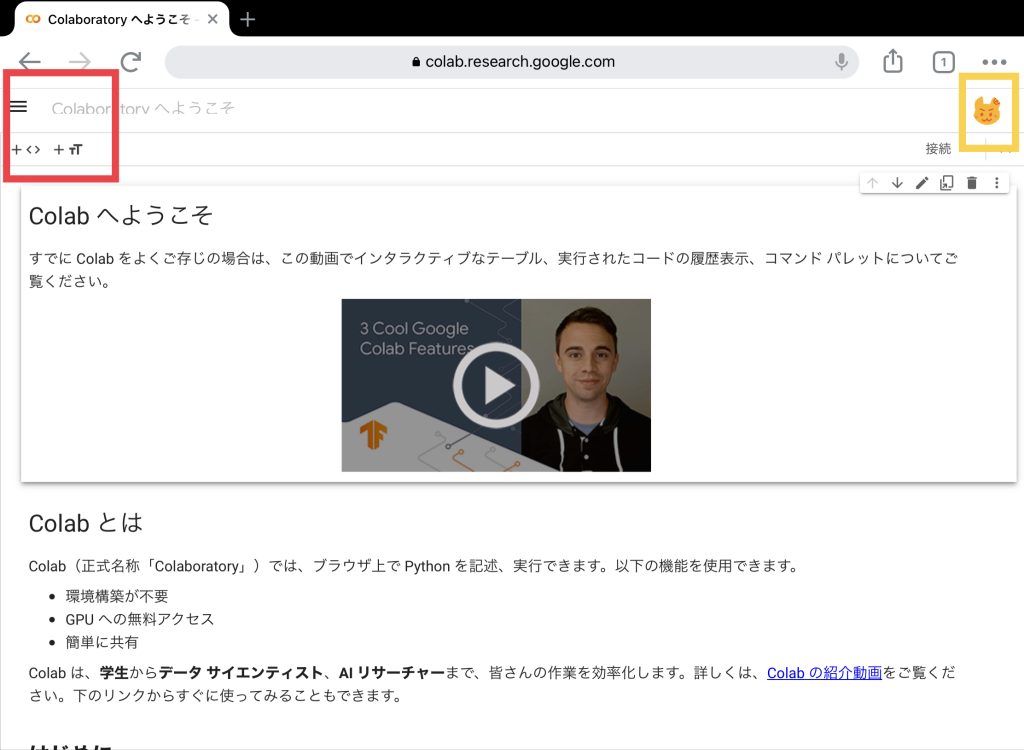

Googleアカウントで無事にログインできれば、次の画面になります。画面右上にご自身のアイコン(もしくはイニシャル)が表示されます。

プログラミングを開始する

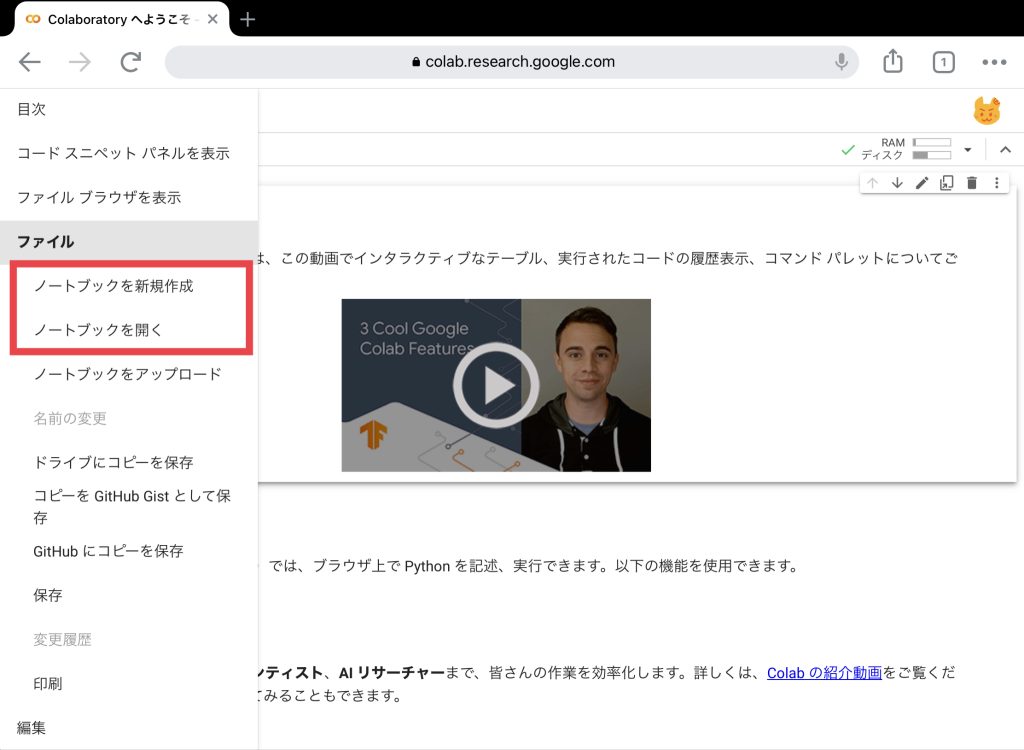

今見ているのは、さまざまな説明書きが書かれているシートです。このシートでプログラミングをすることも可能ですが、せっかくなので白紙のシートでプログラミングを開始しましょう。

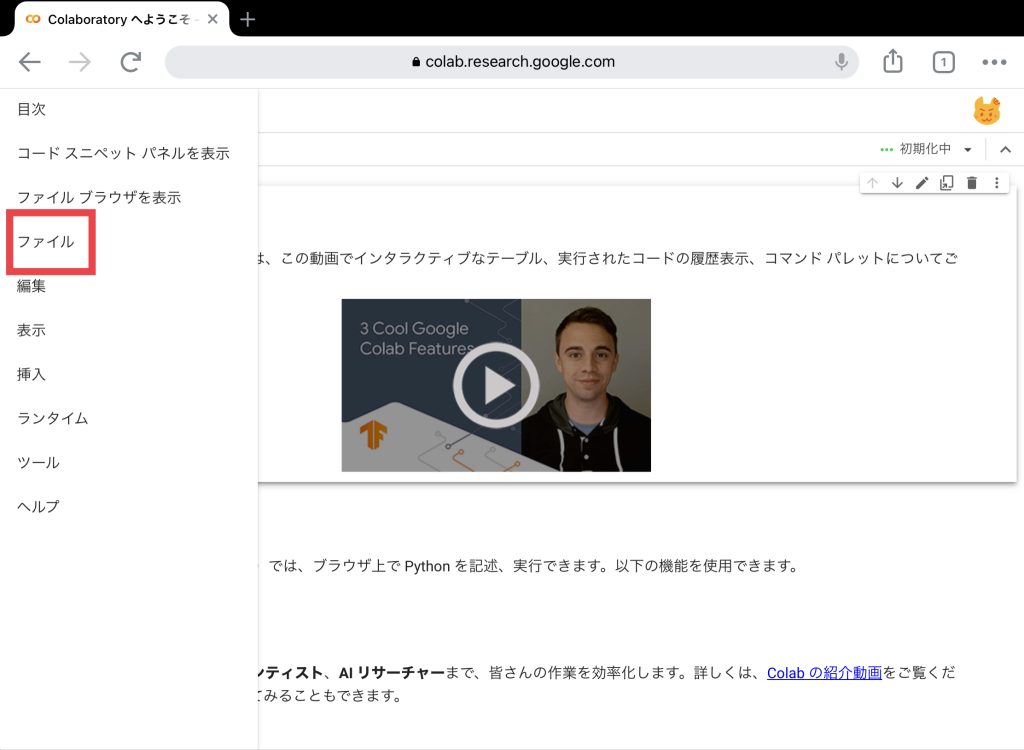

iPadでは、左上に三本線[三]があります。(PCでは、このボタンを押した状態が初期状態だと思います。)

まっさらの新しいシートを利用するためには、

[ファイル]→[ノートブックを新規作成]

で開くことができます。

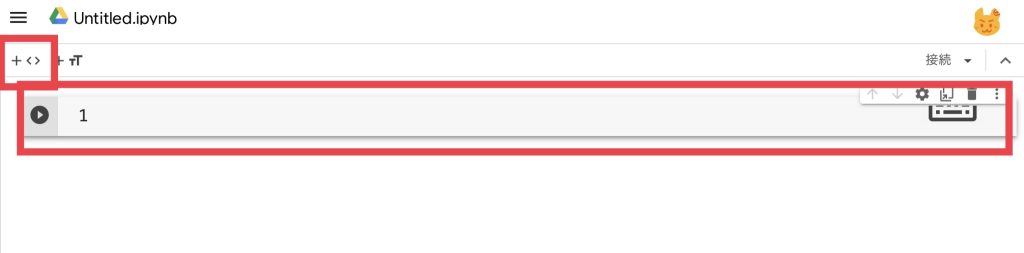

これで、新しい白紙のシートが出るはずです。次の節で実際にPythonのコードを打ってみましょう!

※Google Colaboratoryで編集した内容の保存は自動的に行われます。

※Colaboratoryで作成したファイルはGoogle Driveに保存されています。

※前回利用したファイルの編集を続けるためには、[ファイル]→[ファイルを開く]から必要なファイルを選択してください。

Google Colaboratoryを使ってみる

Google Colaboratoryを実際に使ってみましょう!

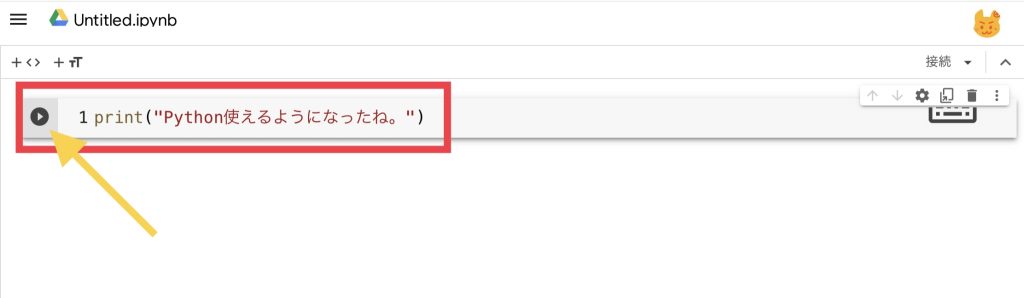

コードの入力欄の追加

Pythonの実際のコードを入力するブロックです。

このブロックを追加したい場合は、「+< >」(iPad)か「[+コード]」(パソコン)というボタンを押します。

数行入力することも可能ですし、複数のブロックをまたいでコードを書いてもOKです。

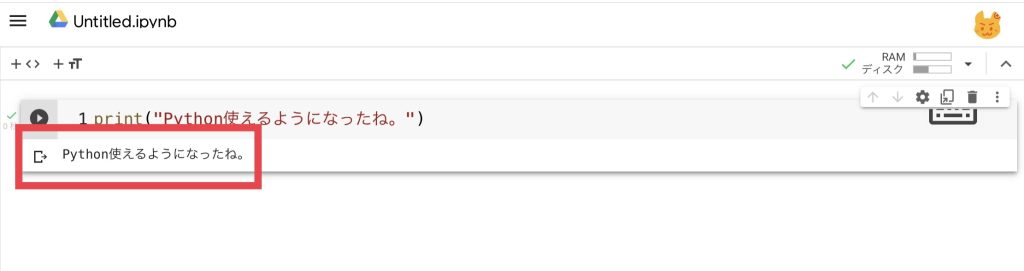

コードを入力して、左にある実行ボタンを押すと、コードの実行ができます。

もしくは、[shift]+[Enter]をキーボードで入力しても同様に実行ができます。

ちゃんと実行内容が出力されましたね!!

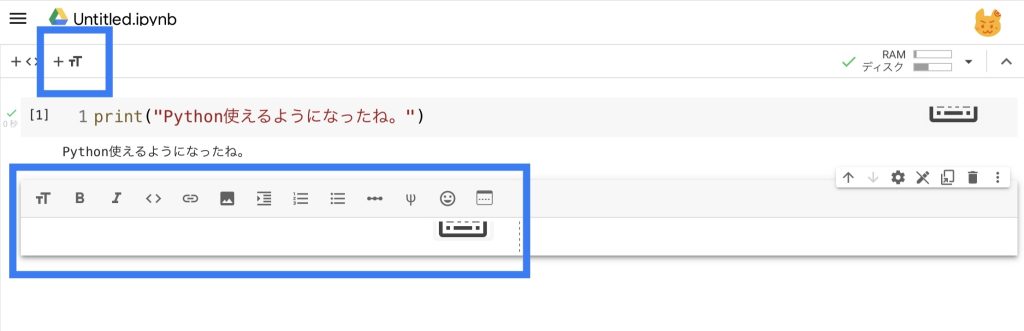

テキストの入力欄の追加

コードの説明や、記載するコードのタイトルを書くために利用するブロックです。

Pythonのコードではなく、言葉による単なる説明書きを書きたいときに利用する機能です。

このブロックを追加したい場合は、「+TT」(iPad)か「[+テキスト]」(パソコン)というボタンを押します。

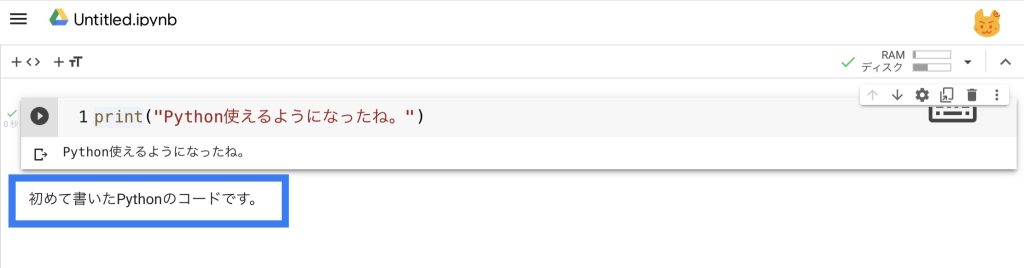

図の大きな青い四角の内部にテキストを書き込みます。

書き込んだ後、他の場所を押すと、テキストが表示されます。今後打ち込んでいくPythonのコードの説明や意図を書いておくことに便利ですね。

ちなみに、このテキスト入力部分は、マークダウン形式の入力で見やすくすることができます。

マークダウン形式の書き方は、Wikipediaの記法例を参考にしてください。また、慣れれば、コードをセクションで階層表示にすることも検討してください。

今回の紹介はここまでです。実際のPythonの活用方法は他のブログで紹介します。

最後まで、お読みいただき、ありがとうございます。

Google DriveをColaboratoryを利用

Google Colaboratoryでも、CSVや画像など様々な形式のファイルをアップロードして、利用することが可能です。

ColaboratoryはGoogleのサービスなので、もちろんフォルダ管理のクラウド機能であるGoogle Driveと繋げることが可能です!

特に、クロムブックでのフォルダ管理は、Google Driveですので、ColaboratoryとDriveの接続(マウント)が便利です!

目次

【準備】Google Colaboratoryをつかう

Colaboratoryは、Googleのサービス(アプリ)で、無料で誰でもPythonを扱うことができるものです。

Colaboratoryってなに?

Colaboratoryの始め方と簡単な使い方は、次のブログに書いています。

【Python初心者用】Google Colaboratoryの紹介 | ますレッスン教室

Google Colaboratory(グーグルコラボラトリー)というGoogleの提供するアプリを紹介します。このブログでは、Pythonでプログラミング(の勉強)を開始するための最短経路…

Colaboratoryってなに~という方は、先に見てくださいね。

Colaboratoryにログイン!

Colaboratoryにログインした状態から開始します。

この画面上で、Driveに入っているファイルを利用したいわけですね。

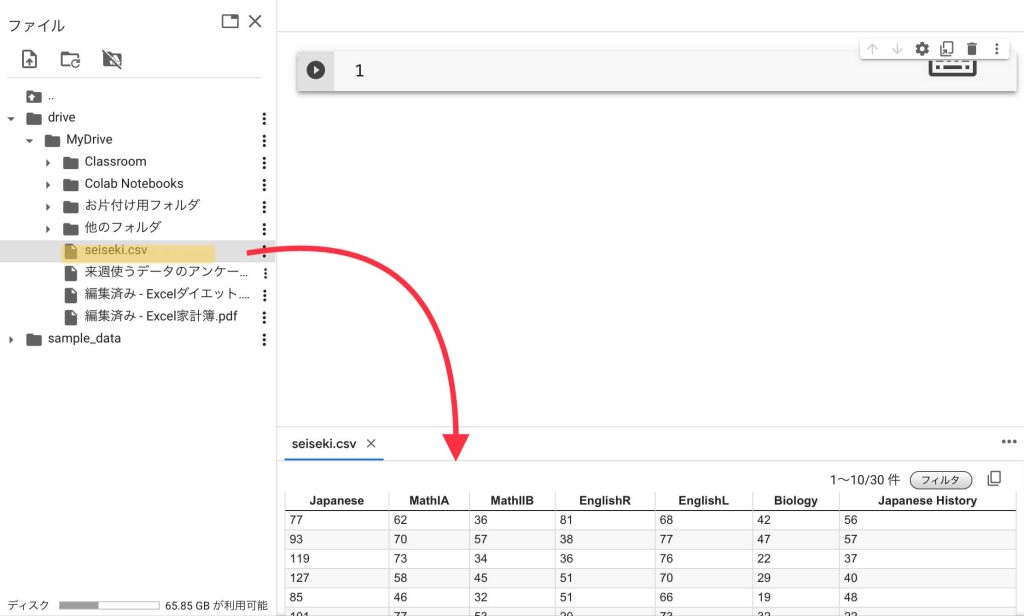

今回は、Google Driveに入れた「seiseki.csv」というファイルを利用します。

このファイルをColaboratoryで利用するまでの手順を説明します。

※Driveにも、Colaboratoryと同じアカウントでログインしておいてください!

【方法①】Google Driveをマウントしよう

まず、Colaboratoryの画面の左にある「ファイルの形のアイコン」を押しましょう。

下の画像で、[三本線] [虫眼鏡] [<>] [{x}]の下にあるアイコンです。

パソコン、タブレット、クロムブックで仕様が少しずつ異なる気がします。

(下の画像はiPadで行いました。)

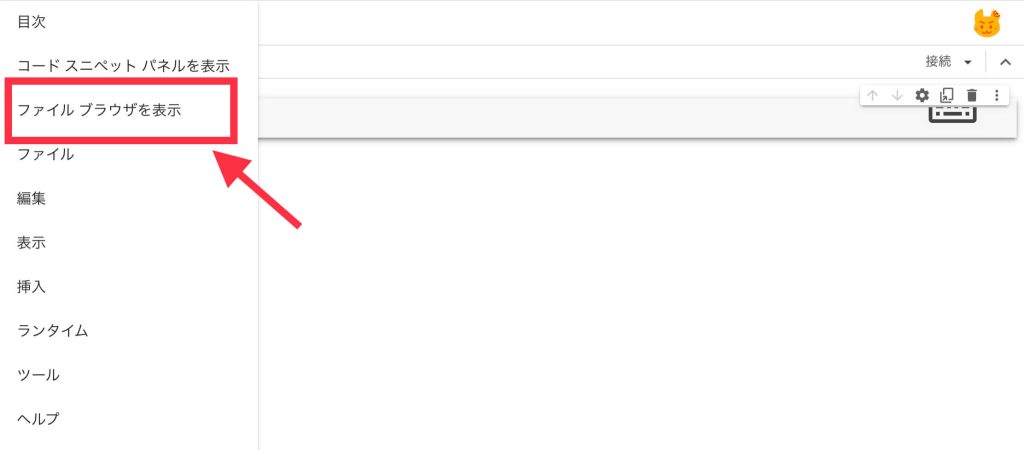

iPadでは、[ファイル]のアイコンはなく、画面左上に「ハンバーガーボタン」があったので、そこを押しました。(「三」の形のボタンです。)【下の画像はiPadバージョンです。】

上の画面になったら、[ファイルブラウザを表示]を押します。

ファイル一覧を表示する

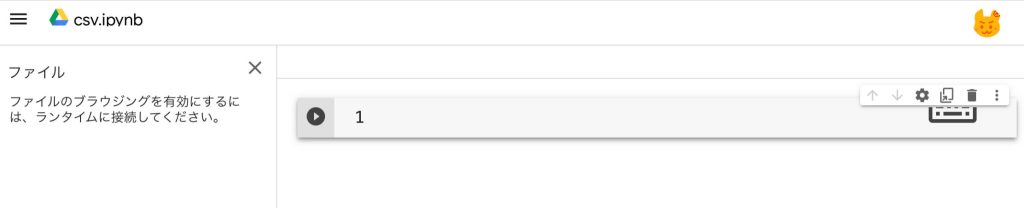

「ファイルのアイコン(PC/クロムブック)」もしくは、「ファイルブラウザ(iPad)」を押すと、次の状態になります。

少し(だけ)待ちます。

(ほんの)少しだけ待ったら、現状Colaboratoryで利用できるファイルが表示されます。

残念ながら、この一覧にはDrive内のファイルは表示されません。

Driveを利用するためにマウント(接続)する作業が必要です。

Driveに接続する

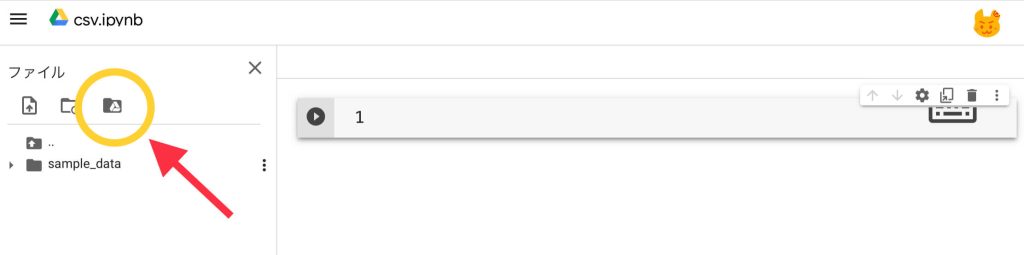

下図のように、3つのアイコンの右にあるDriveのマークが添えられたアイコンをクリックします。

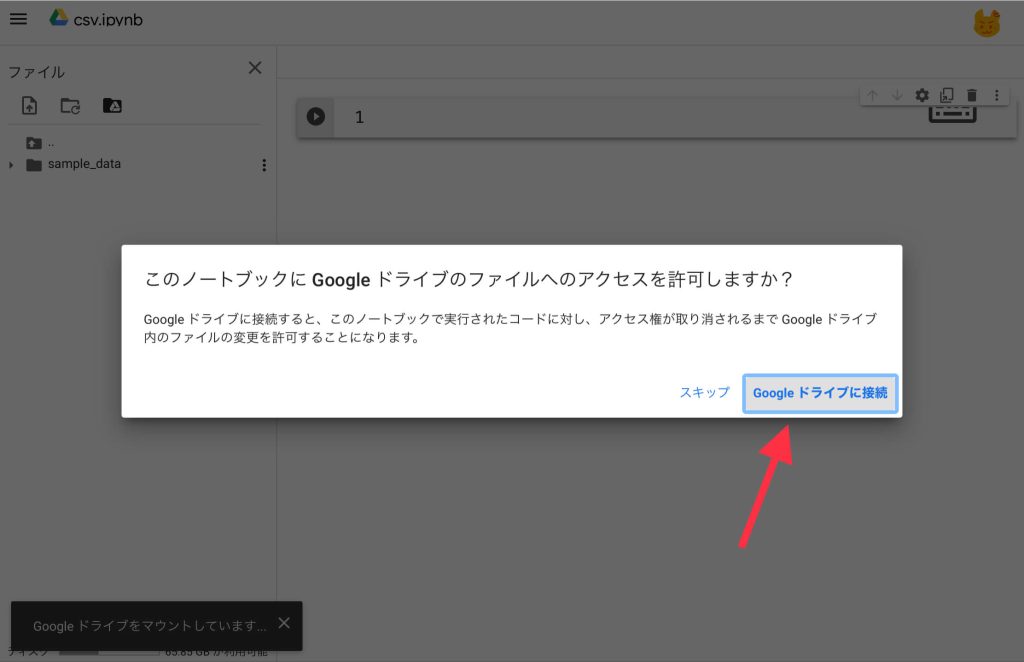

すると、

「このノートブックにGoogleドライブのファイルへのアクセスを許可しますか?」

と表示されます。

もちろんアクセスを許可したい(そのためにやっている)ので、

Google ドライブに接続

を押しましょう!

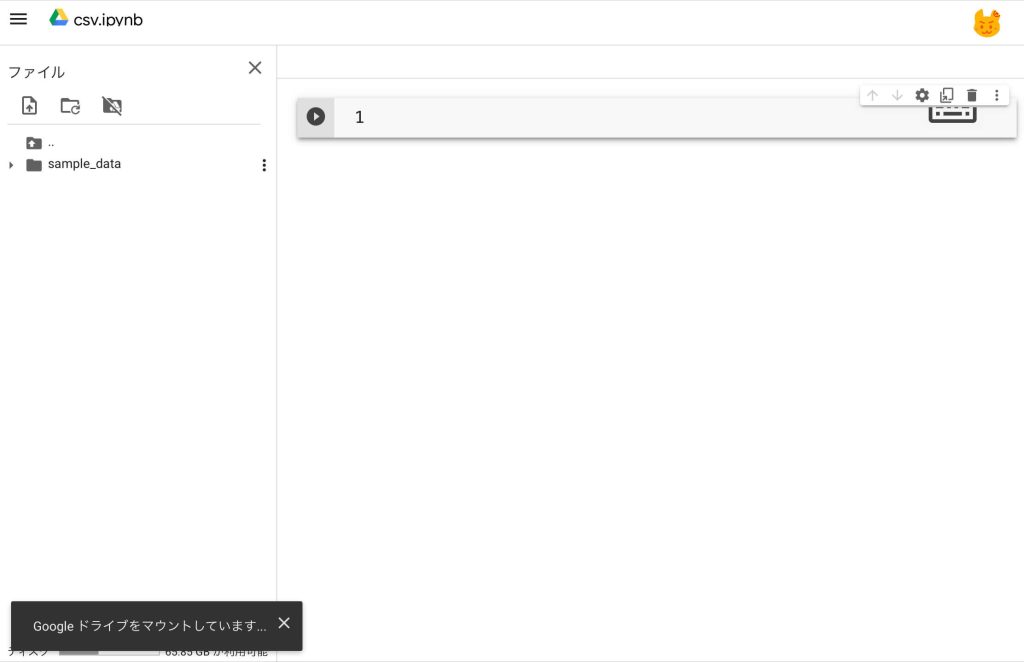

また少しだけ待ちます。

「Google ドライブをマウントしています。」

と表示が出ました。

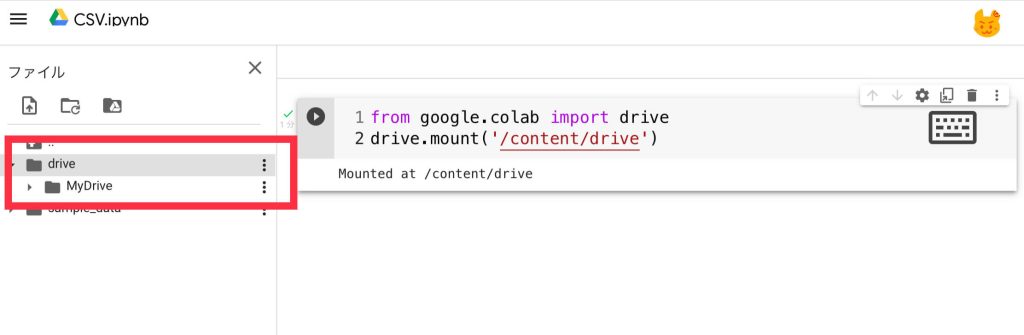

(ほんの)少しだけ待つと、画面左の[ファイル]の項目に、

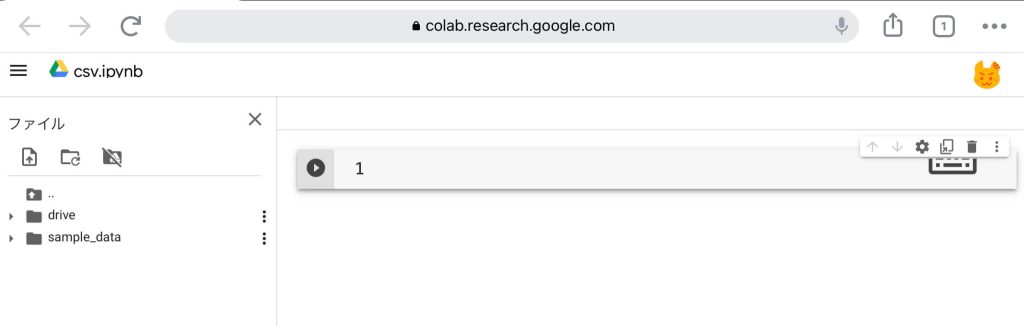

drive

が追加されました。

クリックしてみたくなりますよね。。

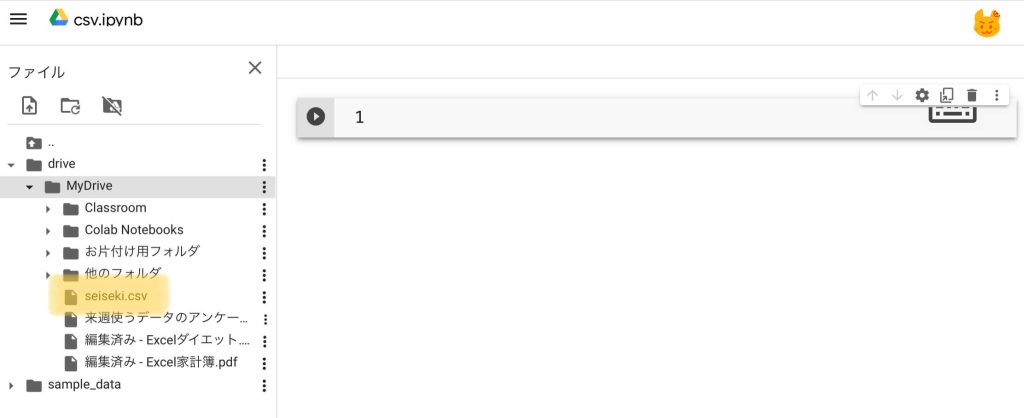

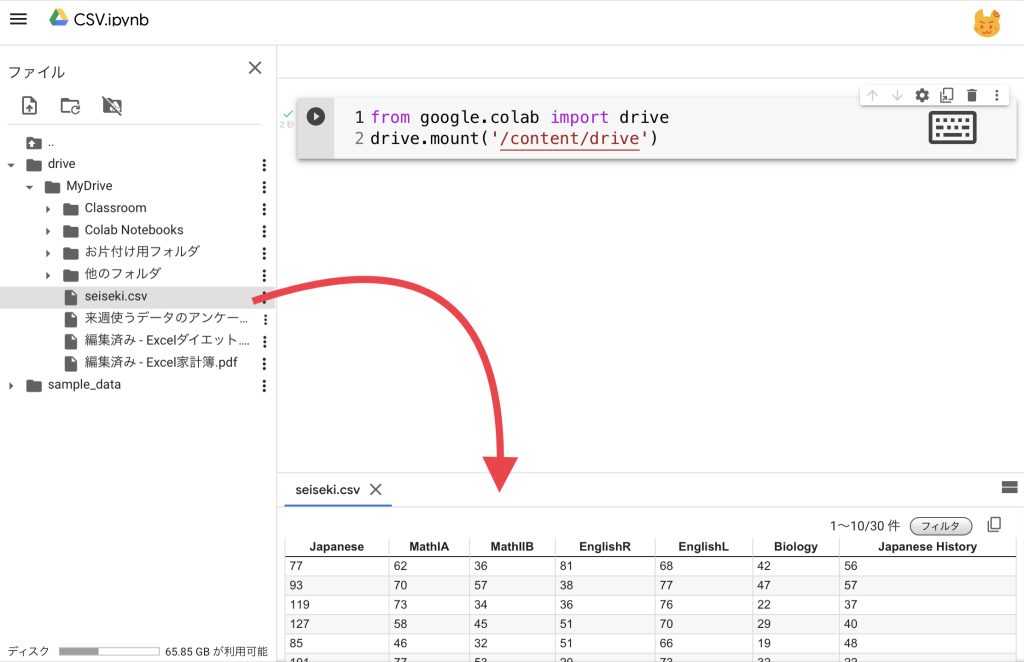

「drive」をクリックすると、Google Drive内のファイルが表示されました。

「MyDrive」を押すと、

無事に、「seiseki.csv」というファイルを見つけることができました。

この「seiseki.csv」というファイルをダブルクリックすると、

画面右下に、CSVファイルの内容が表示され、ちゃんと接続されていることが確認できます。

やったね!

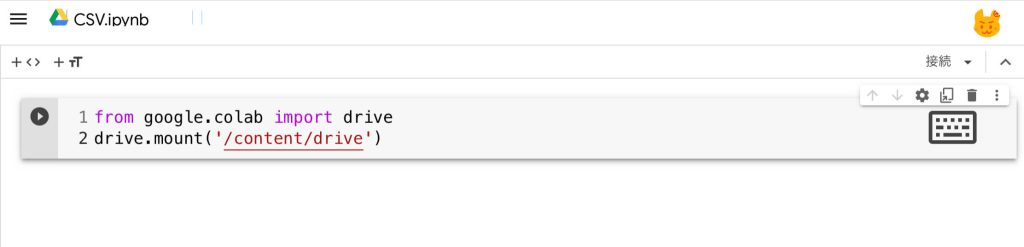

【方法②】Google Driveをマウントしよう

Driveを接続(マウント)する別の方法を紹介します。

Colaboratoryに次のコードを打ち込みます。

from google.colab import drive

drive.mount('/content/drive')

このコードを打って、実行(コードのボックスの左にある三角丸ボタンを押すか、Shift+Enter)しましょう。

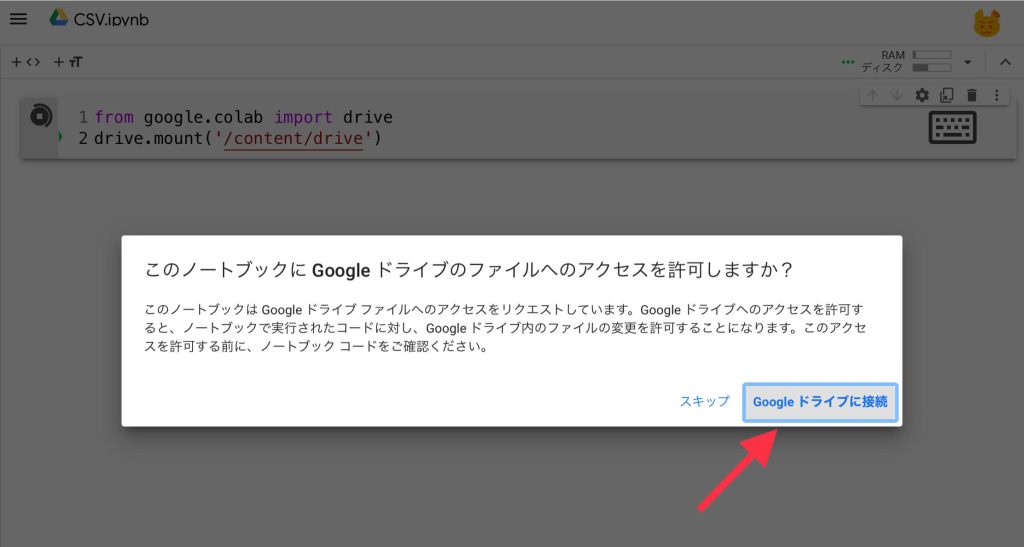

すると、

「このノートブックにGoogle ドライブのファイルへのアクセスを許可しますか?」

と表示されます。

もちろん「Google ドライブに接続」を押します。

ボタンを押すと、Driveに接続するための[アカウントの選択]が出てきます。

Colaboratoryで利用しているアカウントと同じアカウントを選択しましょう。

(他のアカウントでもマウントできるのかな?)

適切なアカウントを選択します。

【Googleにログイン】の

「Google Frive for desktop がGoogle アカウントへのアクセスをリクエストしています」

と表示されました。

特に問題がなければ、「許可」を押しましょう。

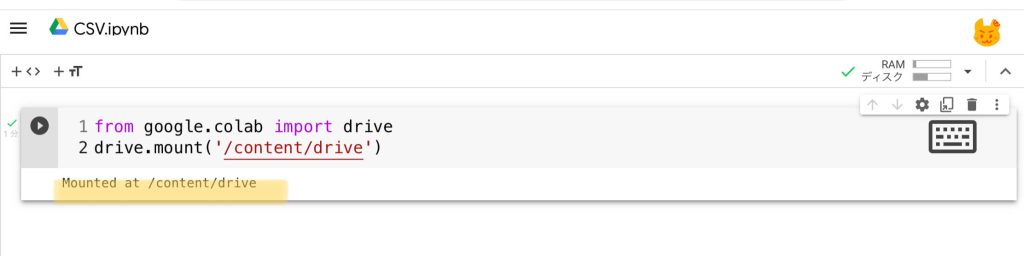

先ほどの命令の実行結果として、

Mounted at /content/drive

と表示されます。

ちゃんとマウントできたようですね。

[ファイルのアイコン]か[ファイルブラウザ]を開くと[drive]の項目が表示されています。

最後に、Drive内のファイルがちゃんと使えそうか確認してみます。

【方法①】のときと同様に、

[drive]→[MyDrive]

をクリックします。

「seiseki.csv」が表示されたので、

ダブルクリックすると、右下にCSVファイルの内容が表示されました。

やったね!

【利用】Drive内のファイルのパスの通し方

以上で、Google Driveをマウントする方法の説明は完了です。

ここでは、そのファイルまでのパスの通し方を紹介します。

パスの通し方

実際に、Drive内のファイルを利用するためには、次のパスを基準に通せばOKです。

/content/drive"contentというフォルダの下にあるdriveというフォルダ"という意味です。

例えば、今回のCSVファイル(seiseki.csv)は、

driveというフォルダの下のMyDriveというフォルダの中にある

ので、

/content/drive/MyDrive/seiseki.csvと表記すれば、このCSVファイルをPythonの命令で利用することができます。

MyDriveよりも下のフォルダにファイルがあるときは、パスを更に通してくださいね!

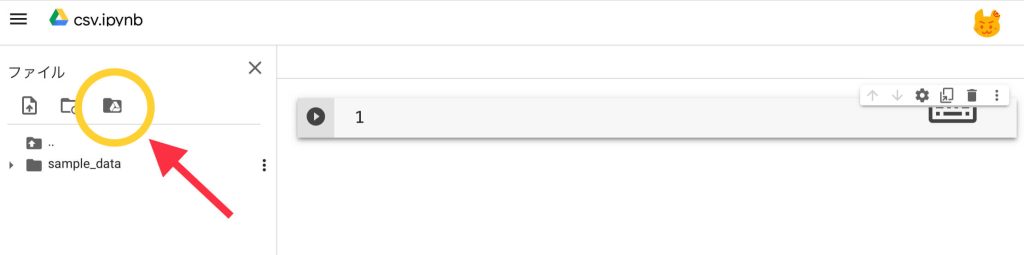

【参考】Corabortoryでファイルを使うだけなら

グーグルドライブを利用しなくてもいい。とりあえずファイルが使えるだけならいいときは、

下の画面で、左にあるアイコンを押せば、ファイルをすぐにアップロードできます。

上の画像の黄色で囲んだアイコンの左の左にある「アップロード」って感じのアイコンです!

そこを押して、ファイルをアップロードすれば、

/content/ファイル名のパスでファイルを利用することが可能です。

※ただし、ここにファイルをアップロードするとランタイムの更新時に毎回削除されるので一時的な利用のときしか使えません。

今回のブログは以上です。

いろいろなファイルをColaboratoryで利用しましょう!

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございます。

【基礎】Pythonの文法を学ぼう

基礎的なルールについて

入力規則について

- 英数字半角モードで入力する。コメントアウトと日本語表示のところ以外は基本的に英数字半角モードである。

- 大文字と小文字を区別する。

- インデントは命令のまとまりを表す。tab入力でスペース2つ分(4つ分)の字下げができる。

- 一文の中で「#」の後はコメントアウトである。複数行のコメントアウトは

'''(トリプルシングルクオーテーション)で囲む。

表示するprint()

Pythonのprint()関数の使い方を習得しよう。

関数(print)

print()関数は、文字列などを実行結果(戻り値)として表示(出力)することができる命令です。

引数()に出力したいものを入力する。

もし、文章を出力する場合は、引数()に" "で囲んで文章を入力する。

Pythonコード. 文章を出力する

print("Hello Python!")

print("ありがとう")

print(39)Hello Python!

ありがとう

39と出力される。

a = "やっほー"

b = 88

print(a)

print(b)やっほー

88と出力される。

入力画面を表示するinput()

Pythonのinput()関数の使い方を習得しよう。

関数(input)

input()関数は、キーボートで入力した値を受け取ることができる命令です。

引数()には、入力の際の指示の文章を記述することができます。

※数を入力しても戻り値(出力)はstr型なので注意する。

Pythonコード. キーボードで入力した言葉を出力する

a = input("入力してください")

print(a)print(input("入力してください"))...入力してください[ ]>>キーボードで「ヤッホー」と入力してEnterを押す

ヤッホーと出力される。

基礎的な文法について

条件分岐

条件式

Pythonで、数値に関する条件式を作る記述方法を習得しよう。

数値に関する条件式

| 条件 | 意味 |

|---|---|

A==B | AとBが等しい |

A!=B | AとBが異なる |

A<B | AがBより小さい |

A>B | AがBより大きい |

A<=B | AがB以下である |

A>=B | AがB以上である |

if文やwhile文で条件指定することが代表的な使い方です。

Pythonコード.

x = int(input("数字を入力してください。"))

if x == 3:

print("正解")条件分岐if elif else

Pythonのif文の使い方を習得しよう。

if [条件]:[処理]

ifのあとの[条件]が真であるときに実行する[処理]を指定する。

[条件]のあとに: (コロン)をつける。改行・インデントをして [処理]を記述する。

もし〜の場合という条件分岐の命令です。

Pythonコード.

x = int(input("数字を入力してください。"))

if x == 3:

print("正解")Pythonのif構文で使うelifとelseの使い方を習得しよう。

条件分岐

if [条件1]:

[処理1]

elif [条件2]:

[処理2]

elif [条件3]:

[処理3]

else:

[処理X]ifの[条件1]が偽であるときに、elifの[条件2]が真であれば[処理2]を実行する。さらに[条件2]が偽でもあるときに、[条件3]を実行する。elifの条件は任意の個数指定できる。

ifとelifで指定した条件がすべて偽であるとき、elseの[処理X]を実行する。

※[条件]のあとに: (コロン)をつける。改行・インデントをして [処理]を記述する。

Pythonコード.

x = int(input("数字を入力してください。"))

if x == 3:

print("正解")

elif x == 2 or x == 4:

print("おしい")

else:

print("不正解")リスト

リストの要素の合計 accumulate()

Pythonのリストの初めからi番目までの和を並べて新しいリストを作るitertools.accumulate()関数の使い方を習得しよう。

説明

itertoolsモジュールを利用する。

accumulate()関数は, 引数にリストを入れることで, そのリストの0番目からi番目までの要素の合計値をi番目とするリストを作成する。

ただし, list()関数を適用しなければ, 実際のリストとして出力されない。

Pythonコード. [2, 7, 5, 3]のリストにaccumulate()関数を適用し新しいリストを作る。

from itertools import accumulate

lst = [2, 7, 5, 3]

result = list(accumulate(lst))

print(result)

リストの要素の最大値・最小値 max() min()

Pythonのリストの初めからi番目までの和を並べて新しいリストを作るitertools.accumulate()関数の使い方を習得しよう。

説明

itertoolsモジュールを利用する。

accumulate()関数は, 引数にリストを入れることで, そのリストの0番目からi番目までの要素の合計値をi番目とするリストを作成する。

ただし, list()関数を適用しなければ, 実際のリストとして出力されない。

Pythonコード. [2, 7, 5, 3]のリストにaccumulate()関数を適用し新しいリストを作る。

from itertools import accumulate

lst = [2, 7, 5, 3]

result = list(accumulate(lst))

print(result)

リストの折れ線グラフplt.plot()

Pythonのリストから折れ線グラフを作成する方法を習得しよう。

説明

グラフを描写するためにmatplotlibモジュールを利用する。

matplotlib.pyplotのplot()関数は, 引数にリストを入れることで折れ線グラフを作成する。

Pythonコード. リスト[2, 5, 3, 4, 6, 9]の折れ線グラフを作成する。

import matplotlib.pyplot as plt

lst = [2, 5, 3, 4, 6, 9]

# 折れ線グラフを描く

plt.plot(lst)

# グラフのタイトル・ラベル

plt.title("Line Graph")

plt.xlabel("Index")

plt.ylabel("Value")

# グラフの表示

plt.show()

Pythonプログラミングの具体例

Pythonのまとめノート

「Python」とは

初心者にも大学入試にもAI・データサイエンスにも相性がよいプログラミング言語のこと。

Pythonコード入力

プログラミング記述の基礎をまとめる:

- 英数字半角モードで入力する。コメントアウトと日本語表示のところ以外は基本的に英数字半角モードである。

- 大文字と小文字を区別する。

- インデントは命令のまとまりを表す。tab入力でスペース2つ分(4つ分)の字下げができる。

- 一文の中で「#」の後はコメントアウトである。

A. 初めてのPythonプログラミング

print('Hello!')

print('こんにちは')print()関数は括弧内の言葉を表示する命令''の中は表示する項目で日本語も可。ここ以外は半角英数字。

def greeting(): #関数を定義する

print('hello')

greeting() #定義した関数の利用ポイント解説

基本的な関数

| 関数 | 意味 |

|---|---|

print() | 表示する |

def() | 関数を定義する |

注意

- 括弧

(){}[]は全ての意味が違うので区別する。 - 似ている文字

o(英字のo)と0(数字の0),l(英字のl)と1(数字の1)に注意する。

サンプルコードの結果