- 目次

- 実践力

- 基礎操作

- マウス・キーボード

- 表作成・グラフ

- 計算・関数

- セル参照

【実践力】実践力をつけよう!

「Excelで、何かをしたい!」と思っている方向けです。

家計簿などの基本的な表を処理するために、必要なExcelの基礎スキルをまとめました。

Excelでできることまとめ(初心者向け)

iPhoneで買い物メモ

Excelで家計簿をつくろう!

Excelでダイエット計画表をつくろう!

30年後の貯金を複利でシミュレーションしよう!①

30年後の貯金を複利でシミュレーションしよう!②

【基礎】パソコンスキルとショートカットキー

【マウスとキーボード】操作方法

マウスの操作について

白い十字のカーソル(セルの複数選択)

複数のセルを選択する場合は、マウスのカーソルが『白い十字』の形の状態のときに可能です。

左クリックをしながらマウスを動かす(ドラッグ)と複数のセルを選択できます。

「複数のセルを選択すること」は、頻繁に利用します。

黒い十字のカーソル(オートフィル)

セルを選択した状態でセルの右下カーソルがあるときに黒い十字の状態になります。

オートフィルという自動入力に利用します。

詳しくは、次の動画をご覧ください。

黒い矢印十字のカーソル(セルの移動)

セルを選択した状態で枠にカーソルがあるときに黒い矢印の十字の状態になります。

あまり使う頻度は多くないですが、マウスのカーソルが『黒い矢印の十字』の形の状態で、 マウスを動かすと、セルに書かれた内容、装飾をそのまま保ってセルを移動することができます。

セルの複数選択をしようとしたときに、黒い十字の状態だと失敗してしまうので、注意するようにしましょう。

キーボード入力の操作について

セルの連続複数選択(【Shift】+【矢印キー】)

キーボードの[Shift]キーを押しながら、「矢印のキー(上下左右)」を押せば、複数のセル(や文字)を同時に選択することがができます。(マウスの「白い十字」の状態で操作するときよりも楽な場合があります。)

セルの非連続複数選択(【Ctrl】+複数のセルの選択)

[Ctrl]キーを押しながら、マウスで複数のセルをクリックすると、連続していないセルを同時選択することができます。

複数セルの入力の一括消去(【Delete】)

複数選択したセルの入力内容を消すためには[Delete]キーを押します。

文字の入力時や1つのセルの入力事項を消去するときは[Back Space]キーを使いますが、複数選択で[Back Space]キーを押しても1つのセルの入力内容しか消去されません。

【表】表の作成とレイアウト

表の作成について

①罫線

複数のセルを選択した状態で①を押すと、セルに罫線(表を描くための線)が引けます。

②セルの着色

セルを選択した状態で②を押すと、セルに色を付けることができます。

③文字の着色

セルを選択した状態で③を押すと、セルの中の文字に色を付けることができます。

④セル内の文字の位置

④は、セルの中での相対的な文字の位置を指定することができます。

列・行の幅の設定

セルの幅や高さを変更したいときは、ヘッダのセルの境目にマウスを置き、下図のような『黒い縦棒に左右に矢印があるマークの状態』で、右クリックしながらマウスを動かせば幅を変更することができます。

グラフの作成について

棒グラフの作成

折れ線グラフの作成

円グラフの作成

帯グラフの作成

レーダーチャートの作成

マップチャートの作成

ヒートマップの作成【条件付き書式】

クロス集計表の作成【ピボットテーブル】

【計算】関数とグラフ作成の使い方

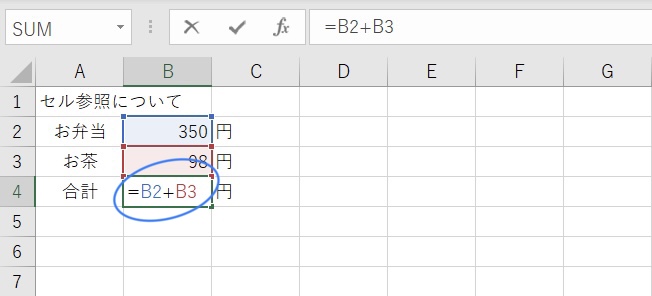

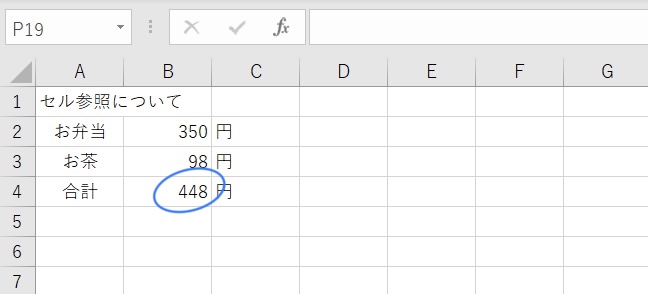

四則演算などの計算について

- キーボードの入力を半角モードにする

- 計算結果を出力したいセルに「

=」を入力する - そのセルに数式や関数を入力する

- 計算式が入力できれば【Enter】キー を押す

四則演算 + - * /ベキ乗 ^

関数の利用法などについて

- 必要な関数を「

関数()」の形で打ち込む - カッコの中に必要な条件を入力する

- 入力できれば【Enter】キー を押す

データの大きさ(個数)COUNT()

最大値・最小値MAX() MIN()

平方根SQRT()

合計値SUM()

平均値 AVERAGE()

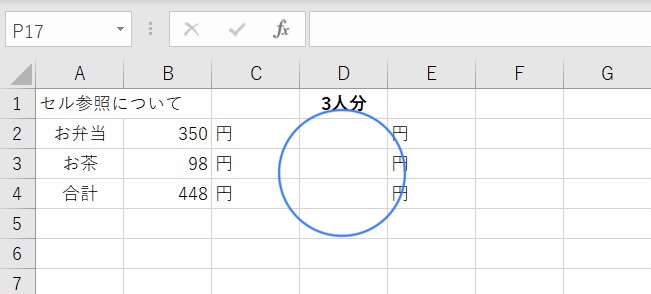

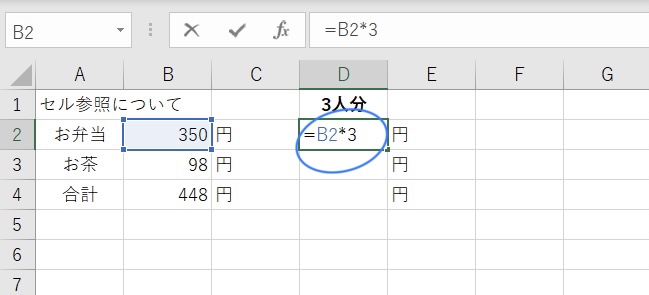

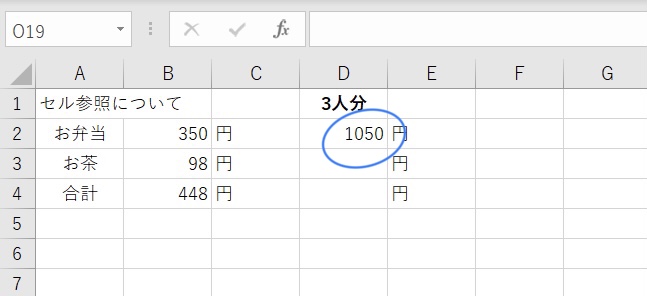

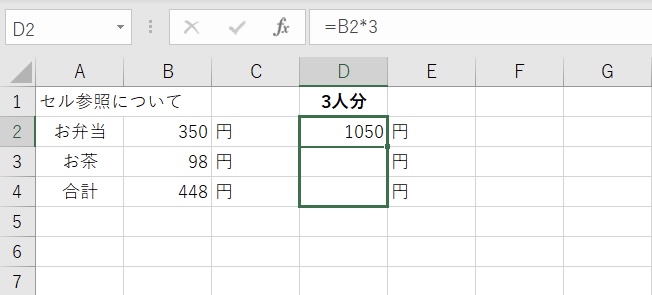

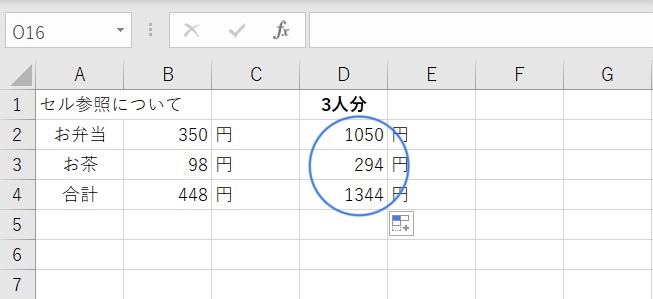

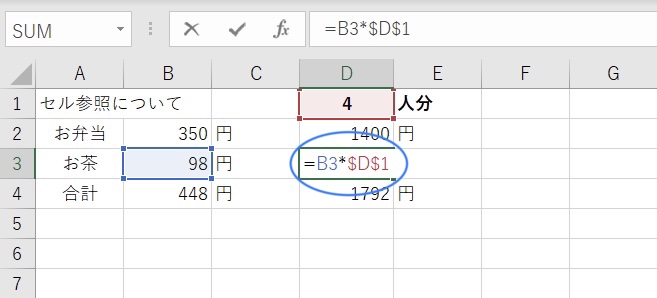

【セル参照】セル参照と自動入力

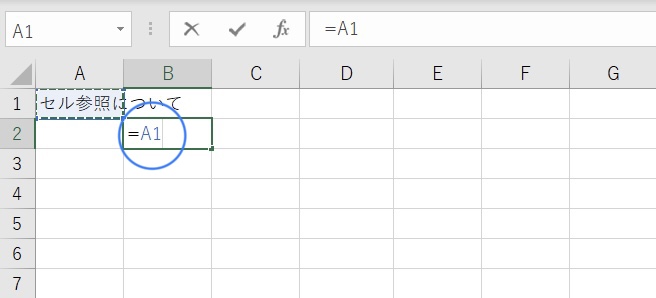

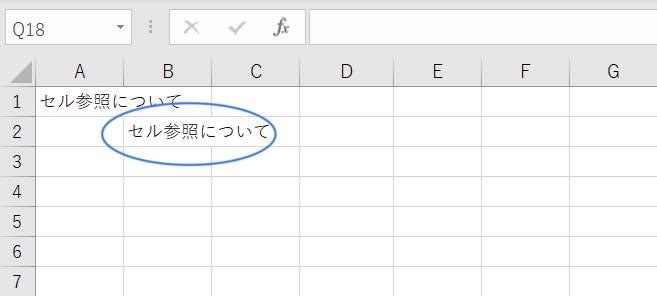

STEP①セル参照「=A1」

オートフィル(自動入力)

既に入力されていることを参考に隣り合う数値・関数・データを自動的にコピーする機能同様自動入力して効率化することができる。

- 関数を入力します

- セルの右下にマウスを置くと『黒い十字』になる

- 右クリックのままマウスを動かす

STEP②相対参照 「=A1*2」

STEP③絶対参照 「=$A$1*2」